東北農業気象「見える化」システムの歴史

東北農業気象「見える化」システム誕生までの、東北農業研究センターの気象情報発信の歴史を紹介します。

- 黄色の枠:東北農業気象「見える化」システムのイベント

- 水色の枠:水稲冷害早期警戒システムのイベント

- グレーの枠:関係するイベント

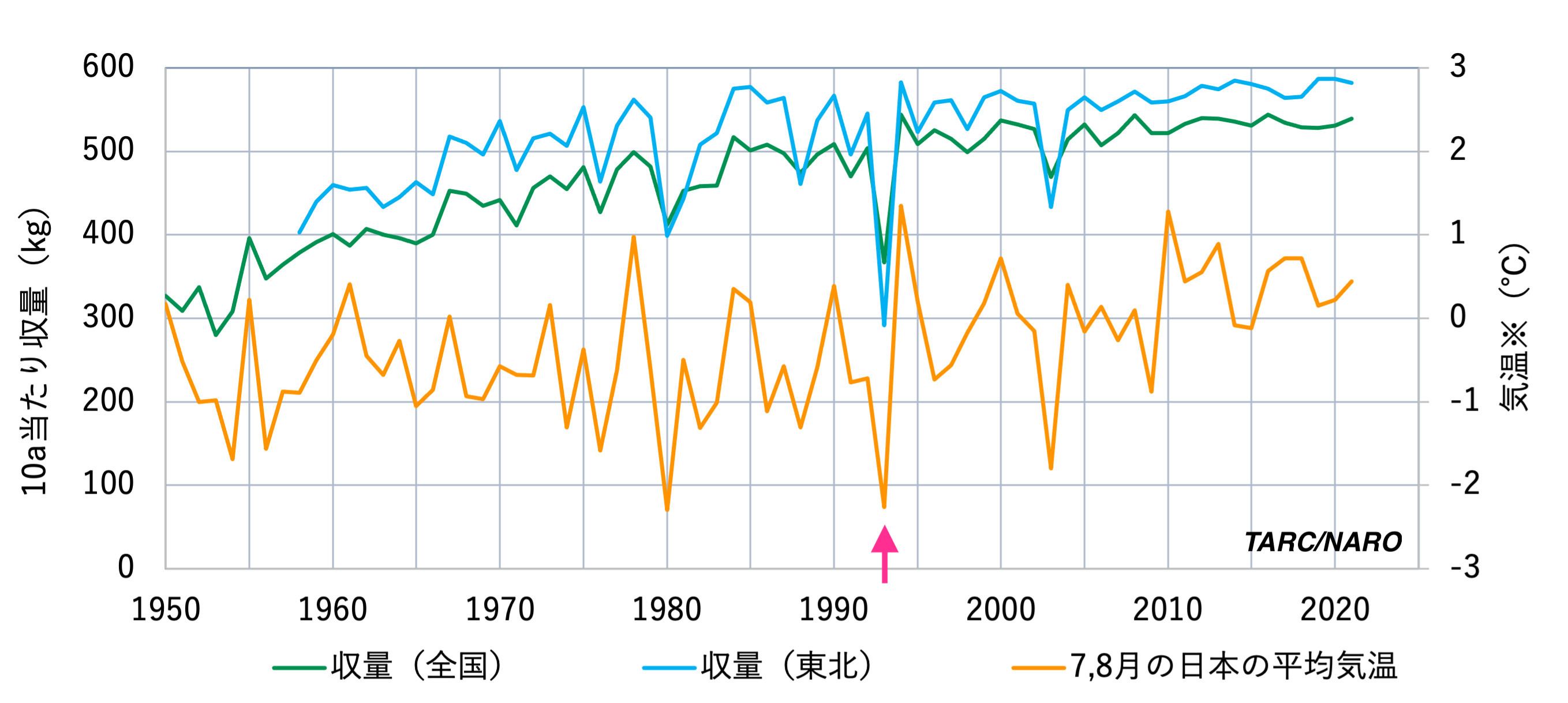

1993年

東北、北海道を中心に7〜8月にかけて低温、低日照が続き、水稲の収穫量が記録的に落ち込む(平成5年冷害)

図:国内の水稲反収(10a当たりの収穫量)と平均気温の年次変化

- 水稲収穫量:農林水産省 作物統計より作成

- 7、8月の平均気温:気象庁 日本の月平均気温より作成

- ※:本図の気温の値は、1991年から2020年の値を基準値として、年ごとの平均気温を基準値からの差で表示した値(偏差)です。そのため普段使う気温の値と異なりますが、単位は同一です。詳細は こちら(気象庁ホームページ)

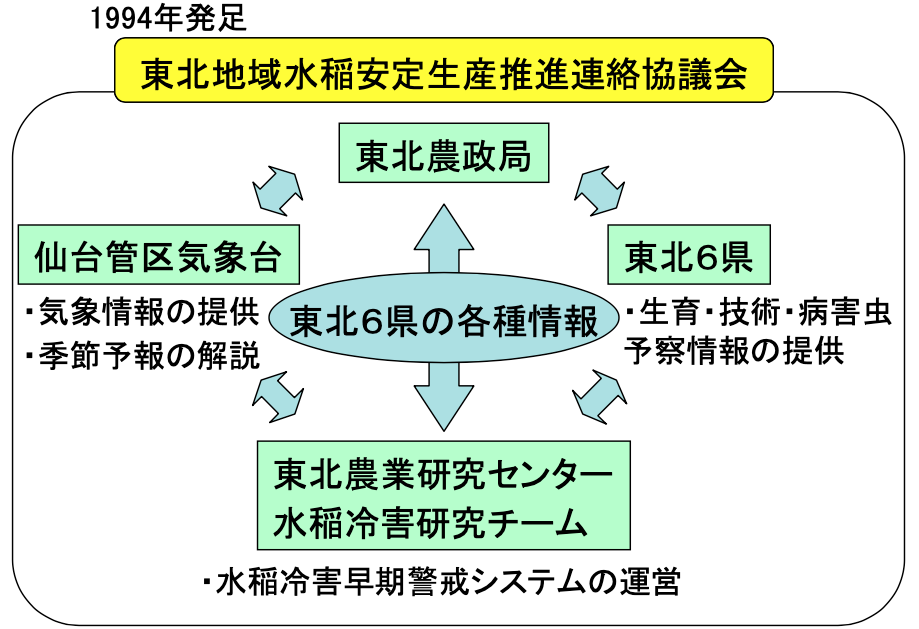

1994年

冷害の監視、作柄に関する情報共有のために、東北農政局、仙台管区気象台、東北地域の各県、東北農業試験場(現在の農研機構東北農業研究センター)により「東北地域水稲安定生産推進連絡協議会」が発足。

図:東北地域水稲安定生産推進連絡協議会(神田 2007より、一部改編)

この協議会の主な活動は、水稲作の期間中に何度か開催された冷害の早期警戒のための会議でした。 その情報共有をしていく中で「協議会の中で集まった情報を広く公開して共有すれば、生産者にとっても有用なのでは」という着想から、ウェブサイトでの公開へ向けて準備が始まりました(鳥越、1997)。

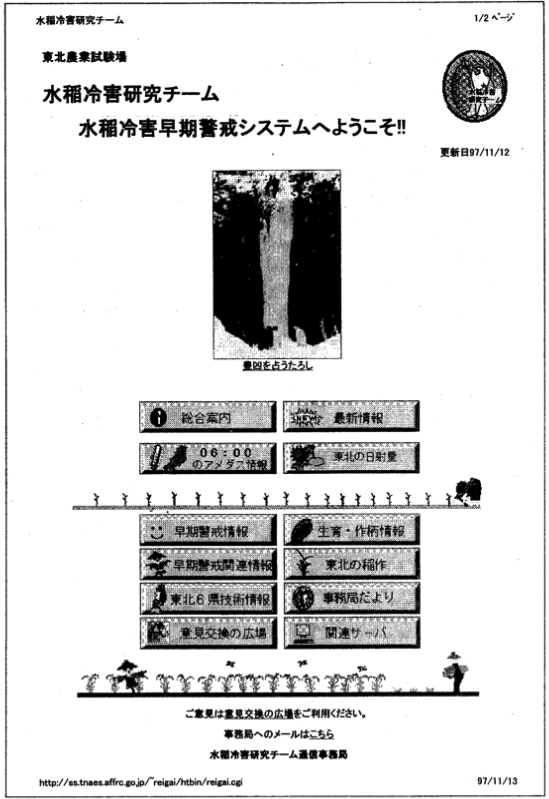

1996年

ウェブサイト「水稲冷害早期警戒システム」開設

図:1997年の「水稲冷害早期警戒システム」のトップページ(鳥越, 1997より)

東北農業試験場(現・東北農業研究センター)のウェブサイトとして「水稲冷害早期警戒システム」が誕生しました。2014年に最初のリニューアルを行うまで、全体のスタイルはほぼ変わっていません。

当初からの看板コンテンツは、水稲の栽培期間中に各地の生育情報を集約し、仙台管区気象台からの1か月予報に合わせて週に1度担当者が執筆するテキスト「早期警戒情報」でした。

「水稲冷害早期警戒システム」は現在も東北農業気象「見える化」システム内でご覧になれます。水稲冷害早期警戒システム(サイト内リンク)

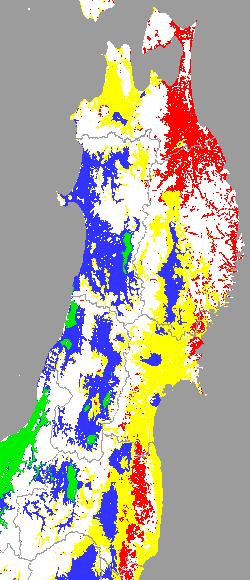

1998年

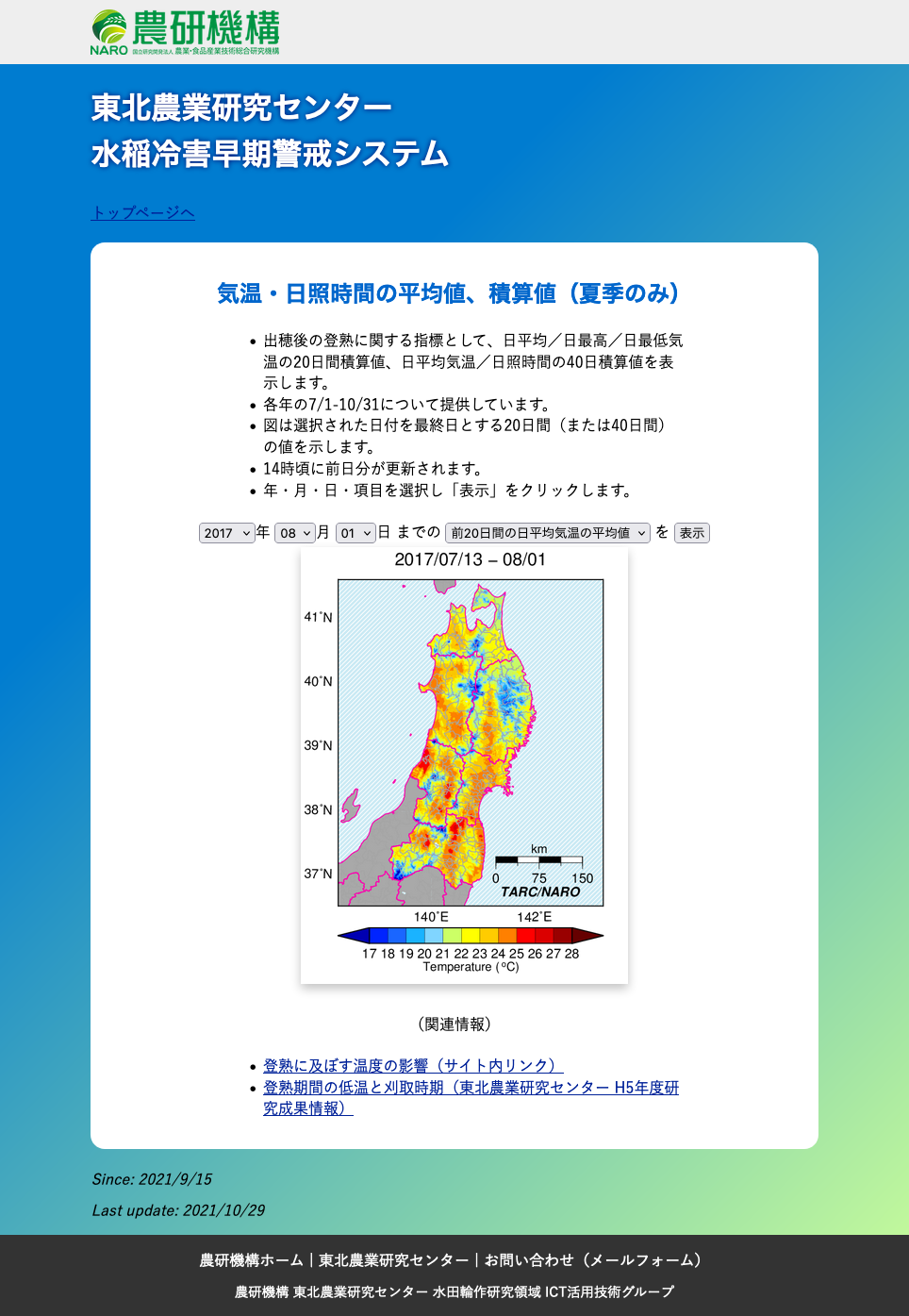

「水稲冷害早期警戒システム」内に、1kmメッシュの気象データを用いる図が登場

アメダスデータから1kmメッシュの気象データを作成する取り組みが進み、「水稲冷害早期警戒システム」でも作成したメッシュデータを用いて様々な指標の分布を公開するようになりました。

東北農業研究センターでは、毎朝配信される前日分のアメダスデータを使って、統計的手法による東北地域全域の1kmメッシュの気象データセット作成を毎日実行していました。

2001年

アメダスデータから作成した 東北地域の1kmメッシュの気温データをダウンロードする検索システムを公開(現在は運用を終了しています)

※2001年4月より、それまでの「東北農業試験場」から「東北農業研究センター」になりました。

2009年

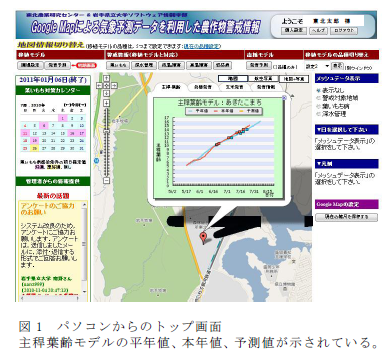

東北農業研究センターと岩手県立大学情報システム学部により、新たなウェブサイト 「GoogleMapによる気象予測データを用いた農作物警戒情報」を公開(現在は運用を終了しています)

このシステム(以下、「農作物警戒情報」とします)は、利用者が登録した地点、栽培している水稲の品種などに応じて、生育予測などを提供するサービスでした。 1kmメッシュ気象データを活かし、利用者が登録した地点に応じた気象データで、個別に栽培管理や生育、病害の警戒情報が定型文などで表示されました。 またウェブサイト上での表示に加え、低温、高温、病害などの危険が予測された際に該当するユーザーにはメールが届く(いわゆるプッシュ通知)ことでも好評をいただきました。

(2010年研究成果情報 「Googleマップによる気象予測データを用いた水稲栽培管理警戒情報システム」)

2012年

農研機構メッシュ農業気象データシステム公開

農研機構内の気象分野の研究者が開発チームとなって、全国を対象とした1kmメッシュを提供するシステムが構築されました。

東北農業研究センターのメンバーもこのデータの開発チームに参加していましたが、すでに運用していた「水稲冷害早期警戒システム」・「農作物警戒情報」では、引き続き東北農研で独自に作成する1kmメッシュデータを用いていました。

2014年

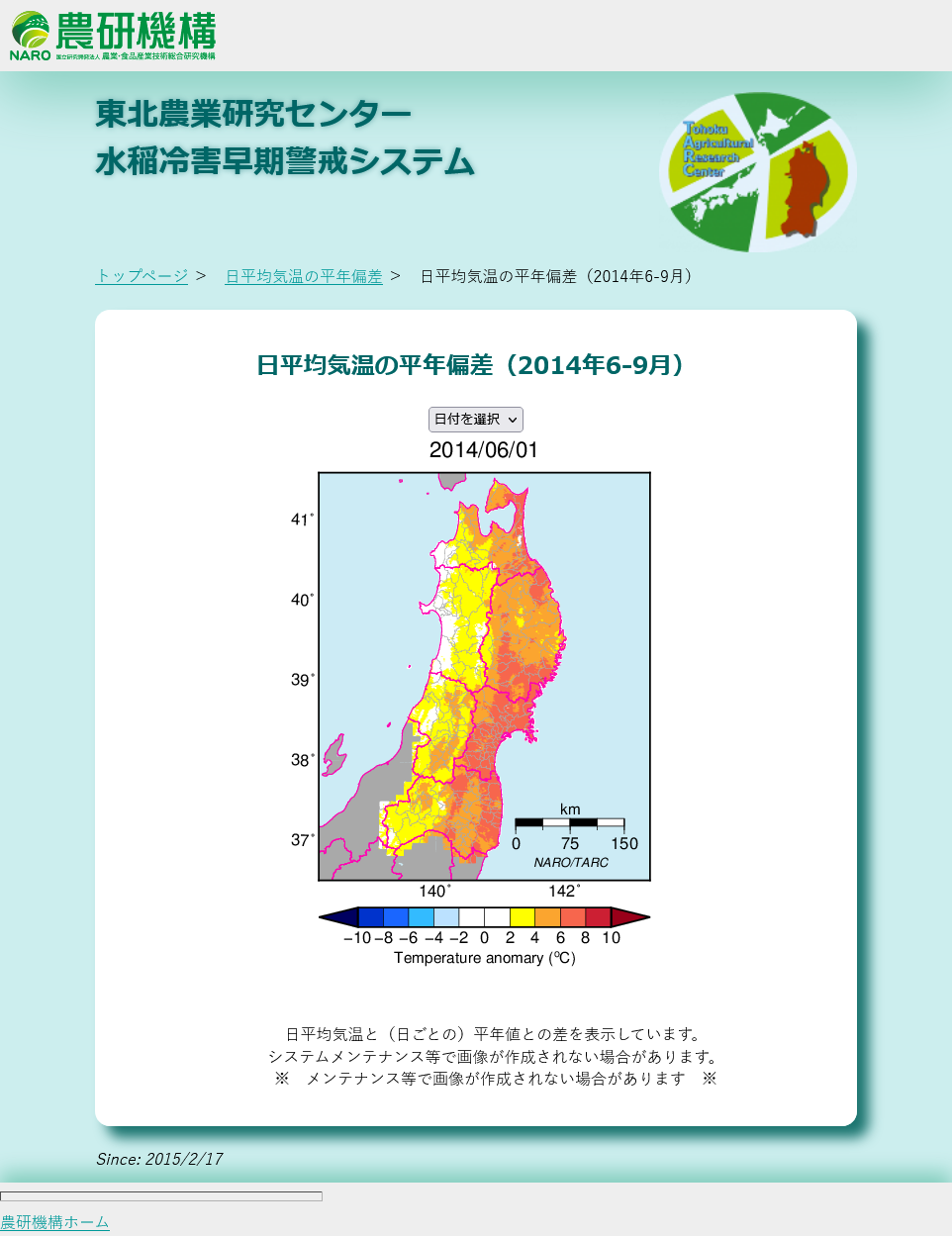

「水稲冷害早期警戒システム」を2代目に更新

「水稲冷害早期警戒システム」創設時のメンバーの転出をきっかけに内容を見直すことになり、並行して稼働していた登録ユーザー向けの「農作物警戒情報」との兼ね合いから “誰でも見られる”ウェブサイトとして整理されました。

各地の自治体からのウェブサイトによる農業技術情報の発信も普及したこともあり、 「水稲冷害早期警戒システム」上での独自のテキスト「早期警戒情報」の発信は終了し、地域内の農業技術情報へのリンクとして集約しました。

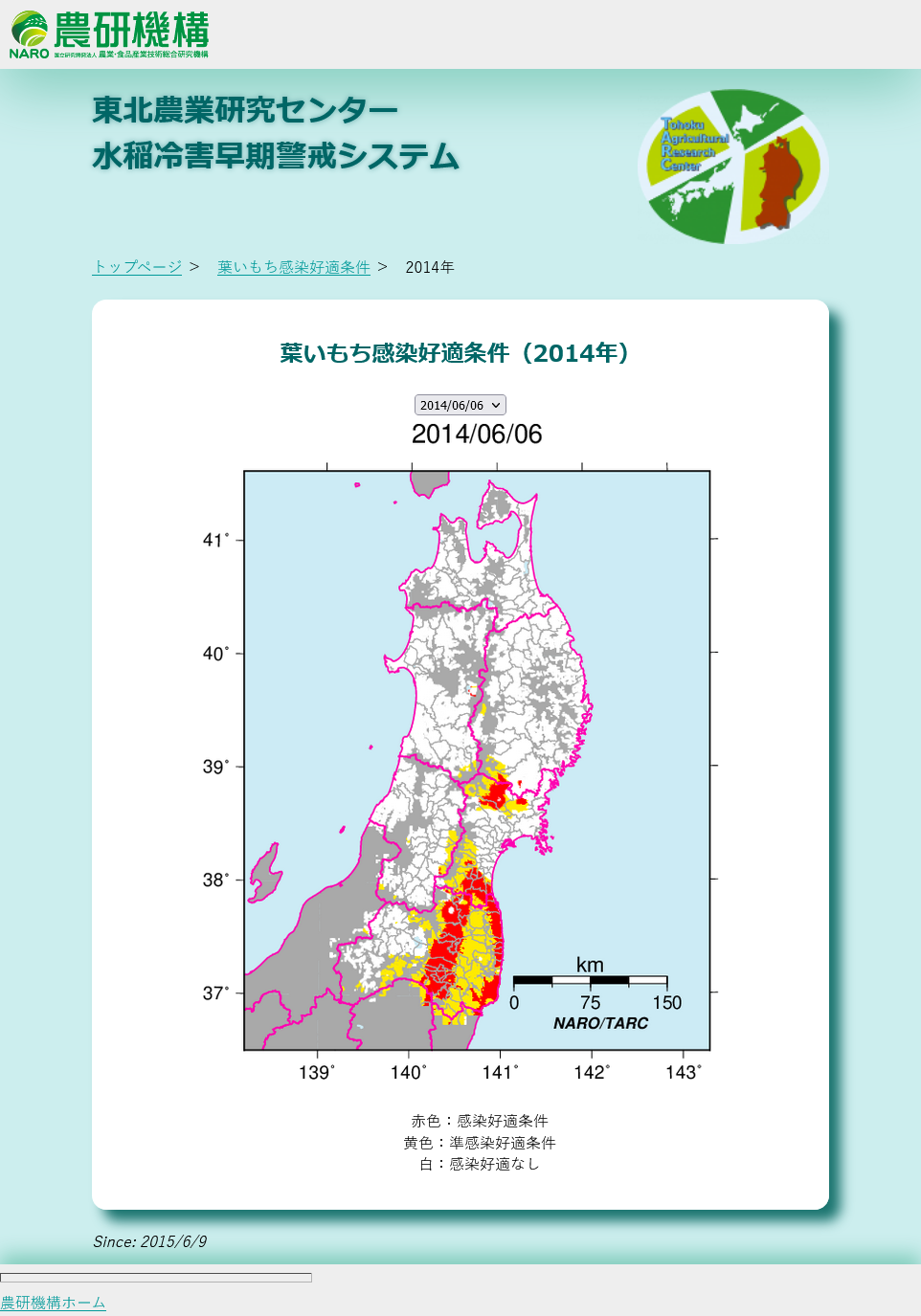

更新当初の掲載項目は日平均気温の平年偏差(現在の「見える化」システムでの日々の寒暖の目安マップ)、葉いもち感染好適条件マップ(2020年で終了)の2項目です。 現在の「東北農業気象『見える化』システム」のスタイルの元にもなっています。

「早期警戒情報」の定期更新を終了した後も、水稲の栽培期間に低温の懸念が生じた場合などに「水稲冷害早期警戒システム」上で臨時の情報を掲載していました。

2018年

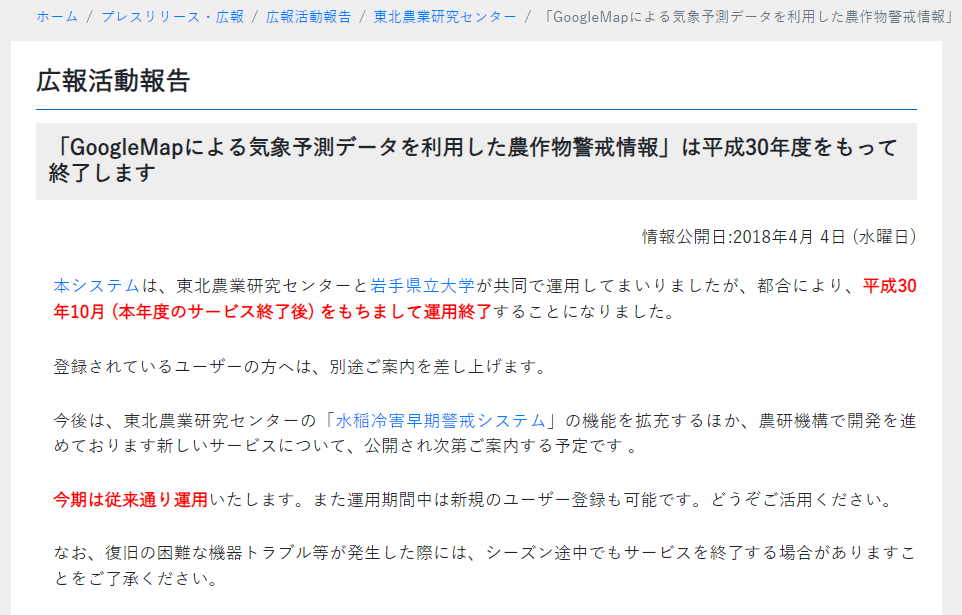

「GoogleMapによる気象予測データを用いた農作物警戒情報」の運用を終了

運用上の都合により、2018年10月で「農作物警戒情報」を終了することになりました。

(当時のお知らせ 「GoogleMapによる気象予測データを利用した農作物警戒情報」は平成30年度をもって終了します 2018年4月4日)※現在非公開

上記記事のスクリーンショット(クリックで拡大)

2018年10月

「水稲冷害早期警戒システム」上に「気象の経過」を追加

2021年1月

長年「水稲冷害早期警戒システム」で使用してきた東北農業研究センター独自の1kmメッシュデータの作成が終了

計算環境の都合により基礎としていたメッシュデータを作成できなくなり、この年の11月まで「水稲冷害早期警戒システム」の更新を停止していました。

2021年11月

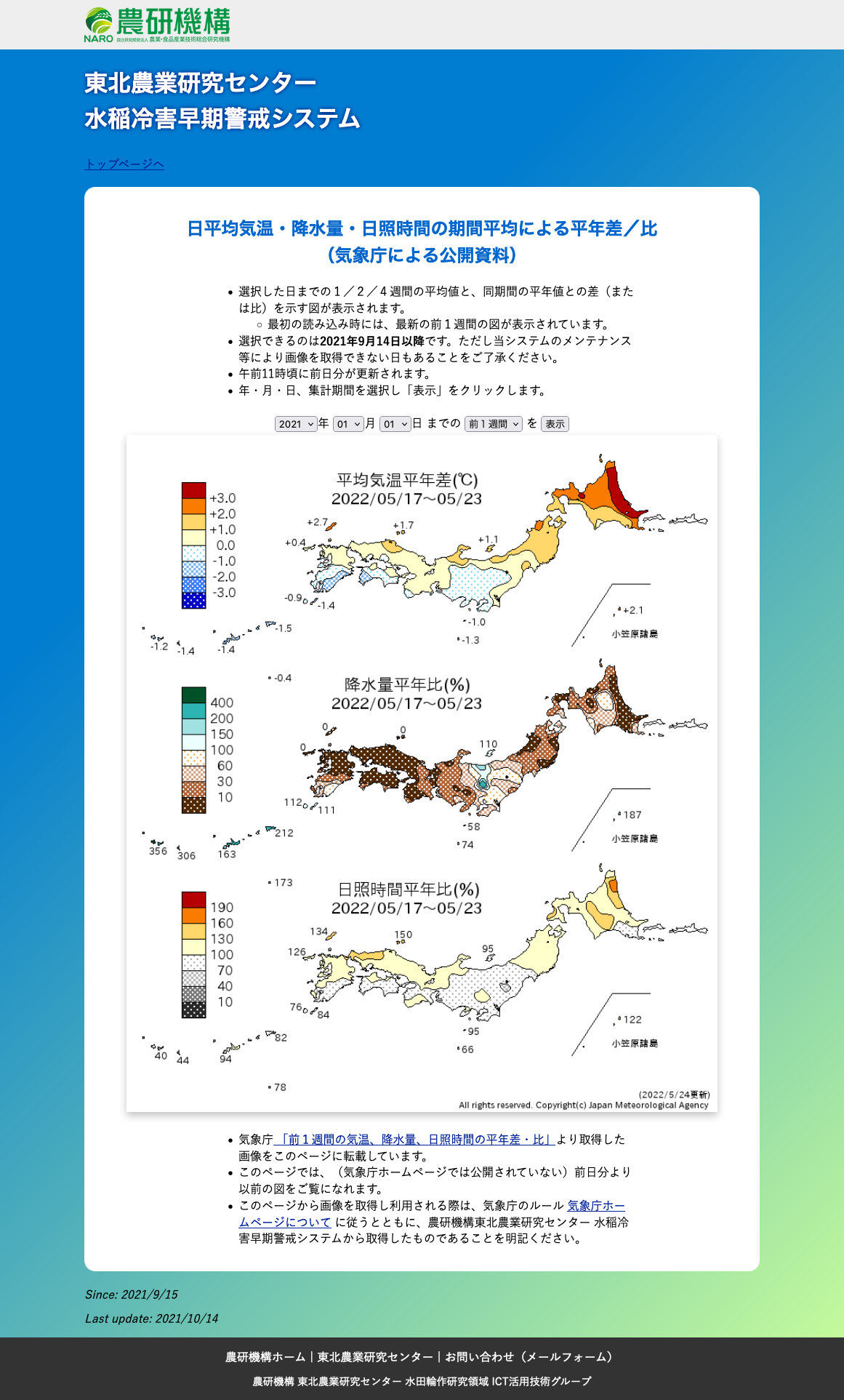

「水稲冷害早期警戒システム」を3代目に更新

メッシュデータを「農研機構メッシュ農業気象データ」に切り替える更新を行いました。

新たに「気温・日照時間の平均値、積算値」「一定期間の傾向マップ」の掲載を開始しました。 一方で、切り替えに伴うメッシュデータの仕様変更により「葉いもち感染好適条件マップ」は更新を終了し、2020年までの図を引き続き掲載しています。

ところが、すでに夏だけでなく通年で更新している項目が多くを占めており、さらにこの更新で水稲の高温障害に関係する項目が加わったことで、ウェブサイトの内容と名称に齟齬が生じます。

「水稲だけでもないし、冷害だけでもないし、(かつて掲載していた)早期警戒でもないよね?」そして・・・

2022年6月

東北農業気象「見える化」システムを公開 プレスリリース

時代とともに内容、役割を変えながら26年にわたり運用されてきた「水稲冷害早期警戒システム」は、掲載内容の拡大にあわせて、多くの方にご覧いただけるよう名称とURLを一新し“東北農業気象「見える化」システム”に移行しました。 初期の「水稲冷害早期警戒システム」に蓄積された水稲栽培、冷害などに関する技術情報のページもほぼそのまま移行しています。

名称から「水稲」「冷害」はなくなりましたが、水稲の栽培期間中に顕著な天候の変化が予想される場合などには、これまでと同様に随時、情報提供を行ないます。

近年は多様な気象データへのアクセスが容易になり、詳細な栽培支援情報を提供するサービスも普及が進んでいます。東北農業気象「見える化」システムは、それらを補完する、公共機関の「誰もが見られるウェブサイト」として東北地域の気象を発信します。

文献、資料

- 鳥越洋一(1997)早期警戒システムを基幹とする冷害克服型営農技術の確立. 日本作物学会東北支部会報, 40: 75-78. https://doi.org/10.20725/tjcs.40.0_75

- 神田英司、鳥越洋一、小林隆(2007)東北地域を対象とした水稲冷害早期警戒システムの開発と運用. 第223回日本作物学会講演会要旨集, 438-443. https://doi.org/10.14829/jcsproc.223.0.438.0

「ウェブサイト」表記について:「ウェブサイト」と「ホームページ」は一般的には同じ意味で使われることが多く、当サイト内でも過去の資料などで「ホームページ」が用いられている箇所もありますが、当サイト内では「そのサイトのトップページ」の意味も持つ「ホームページ」と区別するため「ウェブサイト」で統一しています。